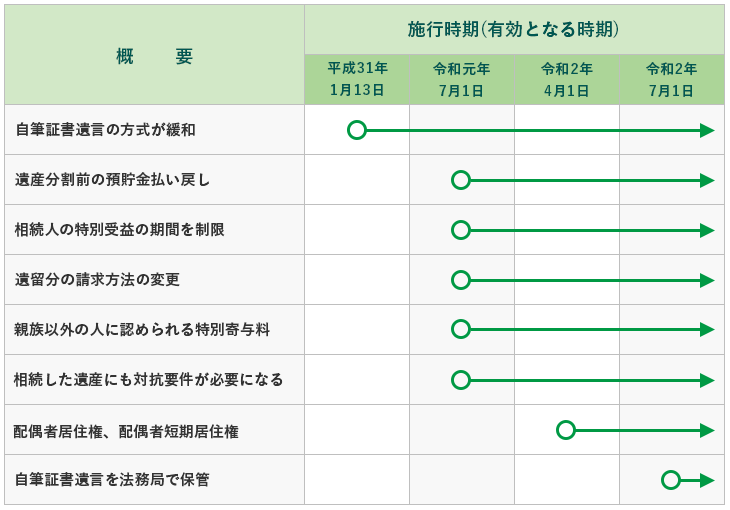

令和元年7月1日開始(原則)・相続法改正のポイント

最近、相続法(民法)が改正されて相続に関するルールが大きく変更されたことをご存知でしょうか? 相続法改正は段階的に施行されるので、現在すでに有効になっている部分と今後有効になる部分があります(2019年10月時点)。 この記事では約120年ぶりの民法改正による相続ルールの変更ポイントについて、解説していきます。 |

目次

相続法改正のポイント

相続法改正の主なポイントは、以下のとおりです。

- 遺産分割前の預貯金払い戻し

- 相続人の特別受益の期間を制限

- 遺留分の請求方法の変更

- 親族以外の人に特別寄与料が認められる

- 相続した遺産にも対抗要件が必要になる

- 自筆証書遺言の方式が緩和される

- 配偶者居住権が新設される

- 自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度の新設

それぞれ法律の施行時期(有効となる時期)も異なるので、以下で順番にみていきましょう。

令和元年7月1日から有効となるルール

改正相続法の原則的な施行日は令和元年7月1日です。多くの制度がこのときから有効となります。具体的には以下の内容がその日に施行されています。

遺産分割前の預貯金払い戻し

これまで相続財産の中に預貯金がある場合、相続人間で「遺産分割協議(調停、審判)」が成立するまで払戻しを受けられませんでした。しかしそうなると、相続人が葬儀費用も支払えず被相続人の預貯金に頼って生活していた相続人がいる場合には生活に困窮する問題などが発生していました。

そこで法改正後は一定の金額までであれば法定相続人は預貯金の払戻しを請求できるようになりました。具体的には「預貯金残高×3分の1×法定相続分」を限度として支払いを受けられます。それ以上の払戻しを受けるには裁判所で「仮払いの仮処分」を行う必要があります。

相続人の特別受益の期間を制限

これまでの法規定では、法定相続人が被相続人から生前贈与を受けた場合、期間の制限がなくいつまででも遡って「特別受益」とされていました。特別受益とは、相続人が被相続人から遺言や生前贈与によって特別に利益を得ることです。特別受益がある相続人がいると、遺産分割協議の際に受益の分だけ取得割合を減少される「特別受益の持ち戻し計算」を行い、各相続人が公平に財産を取得する調整を行います。

以前は特別受益の対象となる期間の制限がなかったため、たとえば50年以上前の学費の生前贈与がもとで相続トラブルになるなどの不都合が発生していました。

そこで改正法では「相続人が生前贈与を受けた場合に特別受益となる期間」を「死亡前の10年間」に制限しました。これにより、70歳や80歳を超えた相続人たちが「親から学費を出してもらった」「独立したときに車を買ってもらった」などと言い合って争いをしなくて良くなります。

遺留分の請求方法の変更

遺言や贈与が行われると、たとえ相続人であっても遺産を受け取れなくなるケースがあります。そんなときでも、兄弟姉妹以外の相続人には最低限の遺産取得権として「遺留分」が認められます。遺言や贈与によって遺留分を侵害されたら侵害者(受遺者や受贈者、他の相続人)へ遺留分の返還請求が可能です。

これまでこの遺留分の返還を求めるときには、「遺産そのもの」を取り戻す必要がありました。たとえば不動産が遺贈されたら不動産自身を取り戻すので、侵害者と請求者が不動産を共有する状態になってしまったのです。通常、そのようなことは当事者双方が望みません。

そこで改正法では、遺留分は「お金で取り戻す権利」に変更されました。今後遺留分侵害を受けたときには、請求者は侵害者にお金での精算を求めることができます。不動産などが対象でも共有になることはなく簡便に解決できるのでお互いにメリットを得られます。

親族以外の人に認められる特別寄与料

これまで相続人以外の人には「寄与分」が認められていませんでした。寄与分とは、被相続人の財産形成に特別に貢献した人に認められる、多めの遺産取得分です。相続人以外の人にはこの寄与分が認められないので、どんなに被相続人を献身的に介護して尽くしても遺産をまったく取得できなかったのです。

それでは不合理だということで、改正法により相続人以外の一定の親族には「特別寄与料」が認められるようになりました。今後は、長男の嫁が被相続人を献身的に介護した場合などには相応の特別寄与料を受け取ることが可能となります。

相続した遺産にも対抗要件が必要になる

これまで、遺産相続で不動産を取得した場合には登記をしなくても他人に対抗することができました。しかし今後は登記をしない限り第三者へ対抗できなくなります。権利を守るためには早めに相続登記をする必要があります。

平成31年1月13日から有効となっているルール

自筆証書遺言の方式が緩和

これまで自筆証書遺言の場合、「遺産目録」も含めてすべて自筆で作成しなければ無効になっていました。しかし今の時代、パソコンを全く使えないのは不合理です。そこで法改正により、遺産目録についてのみパソコンや代筆などを使えるようになりました。預貯金通帳の写しや不動産登記簿を添付する方法も認められます。

令和2年4月1日から有効になるルール

配偶者居住権、配偶者短期居住権

令和2年4月1日からは、配偶者居住権と配偶者短期居住権が有効になります。

配偶者居住権とは、遺産分割の際に配偶者が取得できる「自宅に死ぬまで家に住み続ける権利」です。配偶者居住権を取得すると、所有権を得なくても家に住み続けることが可能となります。通常配偶者居住権は所有権より価値が低くなるので、配偶者居住権を取得しても法定相続分にあまりがあれば預貯金なども取得できて配偶者の生活が守られやすくなります。

たとえば遺産が3,000万円あって家の価値が2,000万円(配偶者居住権1,000万円)、預貯金が1,000万円、配偶者と子どもが相続するとします。配偶者が家の所有権を取得すると子どもが1,000万円の預貯金を取得し、配偶者は子どもに精算金としてさらに500万円支払わねばなりません。配偶者居住権を相続して家の所有権は子どものものとすれば、配偶者は居住権にプラスして500万円の預貯金を相続することが可能となります。

配偶者短期居住権とは、遺産分割が終了するか相続開始の半年後のいずれか遅い時期まで配偶者が家に住み続けられる権利です。この権利が認められるので、家が誰かに遺贈された場合などにも配偶者はすぐに家を出て行かずに済みます。

令和2年7月1日から有効になるルール

自筆証書遺言を法務局で保管

令和2年7月1日からは、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が新設されます。

これまで自筆証書遺言を作成した場合、自分で保管するしかなく紛失や偽造、隠匿などの問題が発生していました。

法務局に預ければこういった問題は起こらなくなります。また死後に子ども達が法務局に照会をして遺言書を確認することも可能となります。

さらに法務局に預けられた場合、自筆証書遺言でも家庭裁判所での検認が不要になります。

改正された相続法が適用されるのは「施行後に発生した相続」のケースです。施行時期も合わせて確認し、今後の参考にしてみてください。

相続とは何か(全12 回)

- 相続とは何か 第1回 相続とは

- 相続とは何か 第2回 令和元年7月1日開始(原則)・相続法改正のポイント

- 相続とは何か 第3回 法定相続人と法定相続分について

- 相続とは何か 第4回 相続手続きの流れ

- 相続とは何か 第5回 相続の対象となる財産と必要な名義変更

- 相続とは何か 第6回 遺産分割協議による相続とその他の相続方法

- 相続とは何か 第7回 相続税の申告方法、期限、申告しないリスクとは?必要な知識を解説

- 相続とは何か 第8回 相続人が相続しない方法~相続放棄とは~

- 相続とは何か 第9回 不公平な遺言のせいで遺産をもらえない!遺留分侵害額請求とは

- 相続とは何か 第10回 成年後見と家族信託~相続の準備方法について~

- 相続とは何か 第11回 生前贈与による相続の準備

- 相続とは何か 最終回 その他の一般的な相続準備~遺言書作成、財産の整理、相続税対策~